お寺に法事を頼むときに、どういうことに気をつけないといけないか分からない方に対してお伝えしております。

この記事を読むことによって、法事を滞りなく進めるようになります

法事は、別のよび方で、追善供養(ついぜんくよう)ともいいます。

詳しくは、法徳寺で行っているご供養について|信行に励むのは誰のため? でもお伝えしております。

地域やお寺によって考え方が違うかもしれませんので、分からないことがあればあなたのお寺に相談してください。

この記事のもくじ

お寺に法事を頼むときの3つのポイント

それでは、早速お寺に法事を頼むときの3つのポイントをみていきたいと思います。

① 誰の法事なのか?

まず誰の法事なのかということについてです。

普通に考えれば、「そんなの分かっているじゃないか・・・」

と言いそうですが、それは施主(法事をお願いする側)の意見です。

よほど、普段から親しくしているお寺さんでしたら、分かるでしょうが、いきなり「法事をお願いします」といわれても、お寺側も困ってしまいます。

ご先祖さまが多いおうちや母方のご先祖様を供養したい方もいるでしょう。

きちんと、

などを、菩提寺(葬儀をしていただいたお寺)にお伝えすれば伝わるでしょう。

② どこで行うか?

法事を行うにあたって、3パターンあります。

詳しくみていきますね。

法事を行う場所)自宅にて

田舎だと今でも、自宅で行うことがあります。

住宅の事情などで、現在は、以前よりも少なくなりましたが、今でも行うことがあります。

※お霊供膳・・・法事を行う霊位にお供えするご飯のこと

法事の場所)お寺の場合

最近では、法事をお寺で行うことが多くなってきているように思います。

※法徳寺には、あらかじめご連絡いただければ事前の確認できます。

法事の場所)会館、葬儀場の場合

最近は、自宅でもなく、お寺でもない会館や葬儀場を借りて行われることがあります。

これらのことをまとめてみると、

③いつ行うか?

次に、法事をいつ行うかということについてです。

タイミングについてはできるだけご命日より前の日までに行ってあげることが望ましいでしょう。

法事を大きく2つに分けられます。

年回忌は50回忌までを営みます

※ご先祖さんが古くから続く家になりますと、100回忌、150回忌というように、50年単位で報恩追善法要が行われる場合もあります

大体、おじいちゃん、おばあちゃんまでを「ありがとう」という気持ちで法事をされるからです。

それからは、○○家先祖代々の霊としてその家を護ってくれるでしょう。

まとめますと、

これらのことを考えて、お寺に法事を頼むときの参考にしていただければと思います。法事は、「誰かを供養してあげたい」という気持ちがあれば、誰でも行ってよいものですね。

次に、法事はなぜ行うのかということについてをカンタンにまとめてみたいと思います。

法事はなんで行わないといけないの?

最後に、なぜ法事を行うのかということなのですが、法事の意義として、故人の冥福を祈り、仏道修行を誓願し、その縁にふれたことに感謝するためです。

さらには、法事という1つの習慣から思い起こさせ、供養する人の人生をよりよく生きるためでもあります。

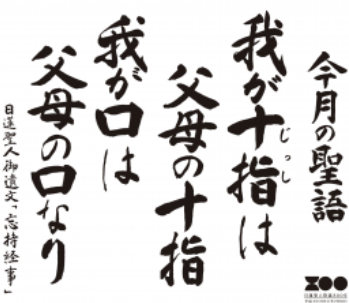

あなたの指や口は誰からもらったものですか?

その亡くなった方を育てた方は誰ですか?

日蓮聖人は、「恩を知って、その恩に報いなければいけない」と法華経というお経から受け取られ、私たちに残されています。

生きているときには、あまり親孝行できなかったなあと感じている方も一度、菩提寺にお願いして法事をされてみてはいかがでしょうか?

「お寺に法事を頼むときの3つのポイント|そもそも法事って何なの?」

でした。

お読みいただき有難うございました。